「何のために生きるのか」

これはわたしが小さい頃からもんもんと考えて、30歳になるまで答えの出ない疑問だった。しかもこわくて誰にも聞けなかったことでもある。

30歳になって、出た答えは「次の世代に命をつなぐこと」だった。答えが見つかったようでほっとしたはずが、世代をつなぐために存在する自分ということがどうもしっくりこなくて、せっかく見つけたはずの答えが違って、また答えを探さなければならないことにどこか不安定な気持ちになった。

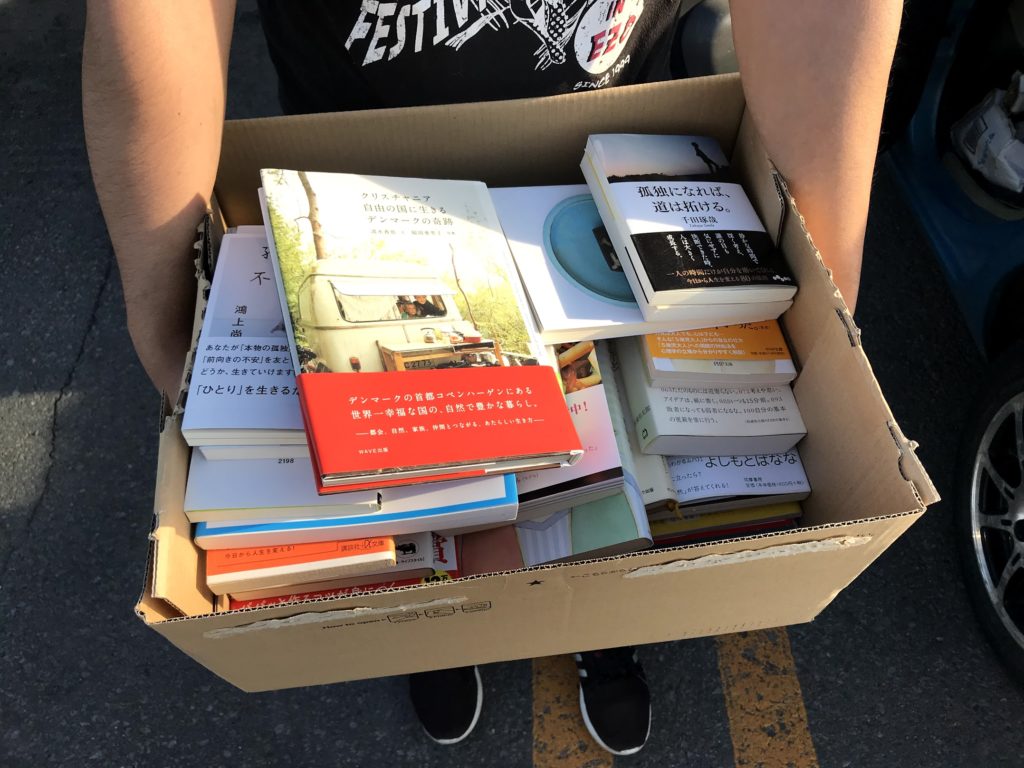

▼幸せってなんなの?とすがるようにして読んだ本

「幸せって、なんだっけ「豊かさ」という幻想を超えて」

この本を読んで、「自分の生を全うする(自分で人生を動かす)」ことが大事だということがわかってきた。

大事なことがわかったものの、それをどう幸せにつなげるのかわからず、2年くらいは出口の見えないトンネルを歩いたり、出口を探して必死に走ったり、でも見つからなくてしゃがみこんでいる状態が続いた。

32歳、ミニマリストへのあこがれ

ミニマリストということばを耳にするようになり、ミニマリストの本やブログを見て、あー、いいな、すてきだな。と思って、自分もそうなりたいと願うようになった。ミニマリストにならずとも、不要なものが沢山あっても、暮らしていけるし、綺麗に保つことだってできるだろう。けれど、わたしは自分が自分に必要な物がわかっているミニマリストになりたいという願望を捨てきれない。

「ぼくたちに、もうモノは必要ない」

▲この本の中で紹介されていた4人家族でミニマリスト(子どもがいてもできるんだ!)のやまさんがどうしても気になり、ブログを読むようになり、特にこの記事はぐぐっと心にささるものがありました。

ミニマリズム=自分がどう生きるか ということだというこの記事。

わたしがミニマリストに憧れるのは、周囲に惑わされず、自分の生を全うする(自分で人生を動かす、自分で幸せを決める)ということをはっきりさせたかったからなのだ。

だから無駄をそぎ落として、一所懸命になり、自分で決めた幸せを大切にする暮らしをしたい。

どう生きるのが幸せか考えてみた

そこで考えてみた。自分が何を大事にしてどう生きるのが幸せなのか。

1おいしいごはんのあるくらし

おいしいごはんはいのちの基本だと思っている。

ごはんをつくることは自分やそれを食べる人を大事にすることだと思っている。仕事が忙しすぎてごはんが作れないというのはわたしにとって何のために生きているのかわからなくなってしまう。「ごはん>しごと」なのだ。

「食といのち」

▲日本の風土に適した「食といのち」をめぐり、辰巳芳子さんが福岡伸一さんら各界の第一人者との考察を深める対談集。

きちんと手間ひまかけて作ったものには時間が折りたたまれている。正しい物をきちんと食べることがいのちと直結している。などなど、手作りの食事が体や記憶に及ぼす効果を様々な専門家たちとお話するとても読み応えのある本。

2仲間のいるくらし

たとえパートナーがいても、いなくなってしまうかもしれないし、好きなことが違うかもしれない。おなじような考え方やいいことを共有できる仲間がいることで情報交換ができたり、コミュニティができたら楽しそう、と純粋に思う。

「友だちの数で寿命は決まる」

▲寿命を伸ばしたいわけではないけど、最期までずっと健康でいたい。

そして社会参加もしていたい、所属欲ってあるよね。

3自然に近い暮らし(土とともに生きる)

夏の間は自給自足できるならそうしたい。(ここは北海道なので、冬は難しい)

畑があれば体を動かすし(今は絶対的に運動不足)、収穫するとおいしいごはんがつくれるし、いっぱいとれたら仲間におすそ分けできると1石3鳥!

「アーバンパーマカルチャーガイド」

▲田舎でも土から遠ざかっているのは事実。わたしのような地方都市に暮らす人にもできそうなコンポストやベランダ菜園など知恵がいっぱい!

さあ、ここからわたしがどんな行動を起こしていくかはまた次回。